こんにちは。私は元削蹄師で北海道で新規就農して酪農家になりましたユキと申します!

今回は研修中に学んだ哺乳するにあたって気を付けるポイントを紹介します。

酪農研修生として現場に入って、正直びっくりしたことがあります。大学や教科書や研修で学んだ「当たり前」のことが、実際の現場では意外とできていないことが多いんです。

「理屈では分かってるけど忙しい…」「昔からこうやってるから」「まあ、大丈夫でしょ」

こんな感じで、知識はあるのに実践できていない場面を何度も目にしました。

さらに改善を提案する上で立ちはだかるのが“プライド”という壁。

哺乳担当はだいたいがその家の奥様。何十年もの経験とプライドを持って、毎日子牛たちの世話をされています。そんな中で「最新の哺乳技術では…」なんて口にしようものなら、大抵の場合ムッとされます。

当然のことです。「あなたの子育ては間違ってる」と言われているようなものですから。「うちはうち、よそはよそ。今まで問題なくやってきたのに、なんで変える必要があるの?」こんな風に突き放されることも多く、善意で提案したつもりが、現場の空気を悪くしてしまうことも…。

だからこそ、このブログが「そっと渡して読んでもらえる」資料として役立てばと思い、この記事を書いています。

今回は、私が研修中に実際に見た「やっちゃダメだけど、昔ながらの現場でよく見る」8つのNG行動をまとめてみました。

※添付している資料は、私が実際に引き続きをする研修牧場の奥様に管理を見直したいとお願いする時に作成したものです。もし説得したい人がいる時は使用してみてください!

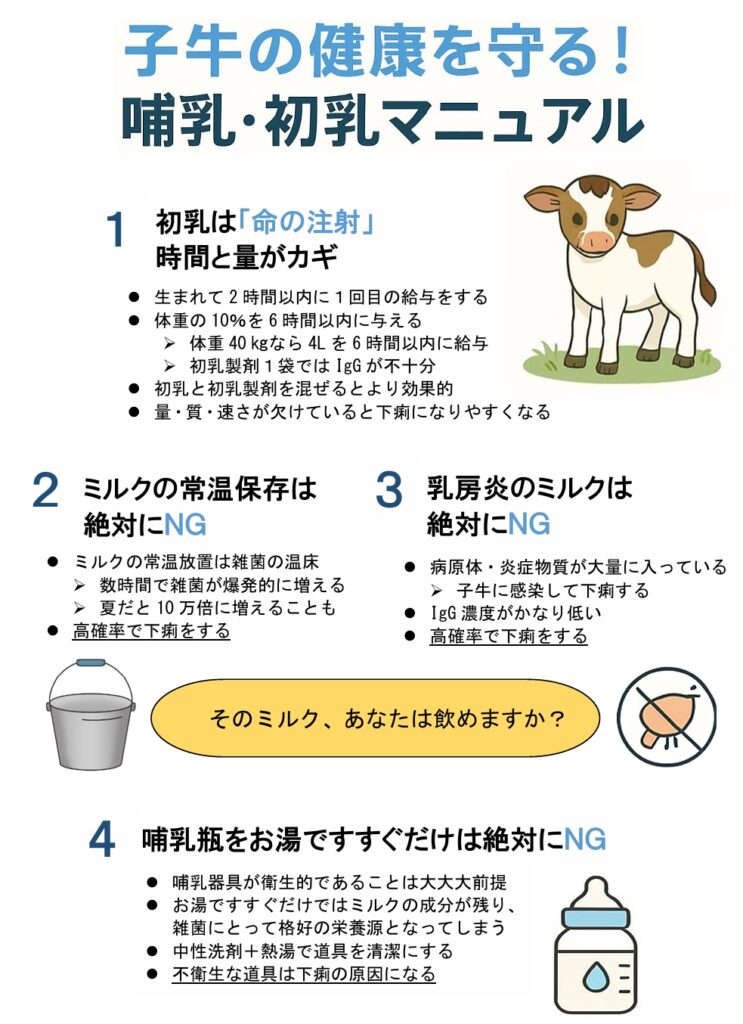

1. 初乳は「命の注射」だから時間勝負!

初乳の重要性は誰もが知ってるはず。でも実際の現場では「午前中に生まれたけど、初乳は夕方搾乳のあとでいいや」「初乳製剤は高いから使うのはもったいない」なんてことが結構ありました。

ここがポイント:

- 生まれて2時間以内に1回目をあげる(初乳製剤を使用する)

- 体重の10%を6時間以内に給与(例:40kgの子牛なら4L)

- 初乳と初乳製剤を混ぜるとGood!「高品質初乳」と「中品質初乳+初乳製剤」を比べた時に後者の方が血中IgG濃度が高く、下痢発生率が低い研究結果がある。

- 量・質・速さ、一つでも欠けると下痢まっしぐらと思え!

時間との勝負なので、出産予定日が近づいたら準備万端にしておきましょう。

2. ミルクの常温放置はマジでヤバい

実際の現場で、夕方搾乳前に哺乳したいから朝搾ったミルクの残りはそのまま処理室に置いとくという光景を目にして私は驚きました。それも真夏日でも関係なく、低温殺菌もされずに、ですよ。笑

なんでダメかって?

- 牛乳は栄養たっぷりが故に雑菌の温床になる

- 数時間で雑菌がものすごい勢いで増える

- 夏場だと10万倍とか、もう想像つかないレベル

- 当然、高確率で下痢になる

作ったミルクはすぐあげる、余ったら捨てる。もったいなし手間も増えるけど、子牛の健康には代えられません。

3. 乳房炎の牛のミルクは論外

「もったいないから」「軽い乳房炎だから」という理由で、明らかに乳房炎の牛のミルクを子牛に与えている場面に遭遇しました。経済的な理由は分かるけど、リスクの方が大きいです。

こんなリスクが:

- 乳房炎のミルクは病原体と炎症物質がてんこ盛り。

- 子牛に感染して下痢コース

- IgG濃度も低いし、炎症物質がIgG吸収率も下げる。

母牛の健康チェックは毎日欠かさずに。異常があったらすぐ対処しましょう。

4. 哺乳瓶、お湯でサッと流すだけじゃ全然ダメ

「めんどくさいから」「毎回そんなに丁寧に洗えない」という理由で、お湯でサッと流すだけの農場が驚くほど多かったです。パート作業員さんに任せっきりで、清掃方法を伝えていない農場も。

なんで不十分なの?

- ミルクの成分が残って、雑菌の温床になる

- 洗剤+熱湯でしっかりブラシで洗わないとダメ

- 不衛生な道具=下痢の原因

これまでのNG行動を見ていくと、そんなも自分でも飲みたくないって思いませんか?笑

「そのミルク、あなたは飲めますか?」

この質問、結構効きますよ。自分が飲んだらお腹壊すもの、子牛にあげちゃダメですよね。

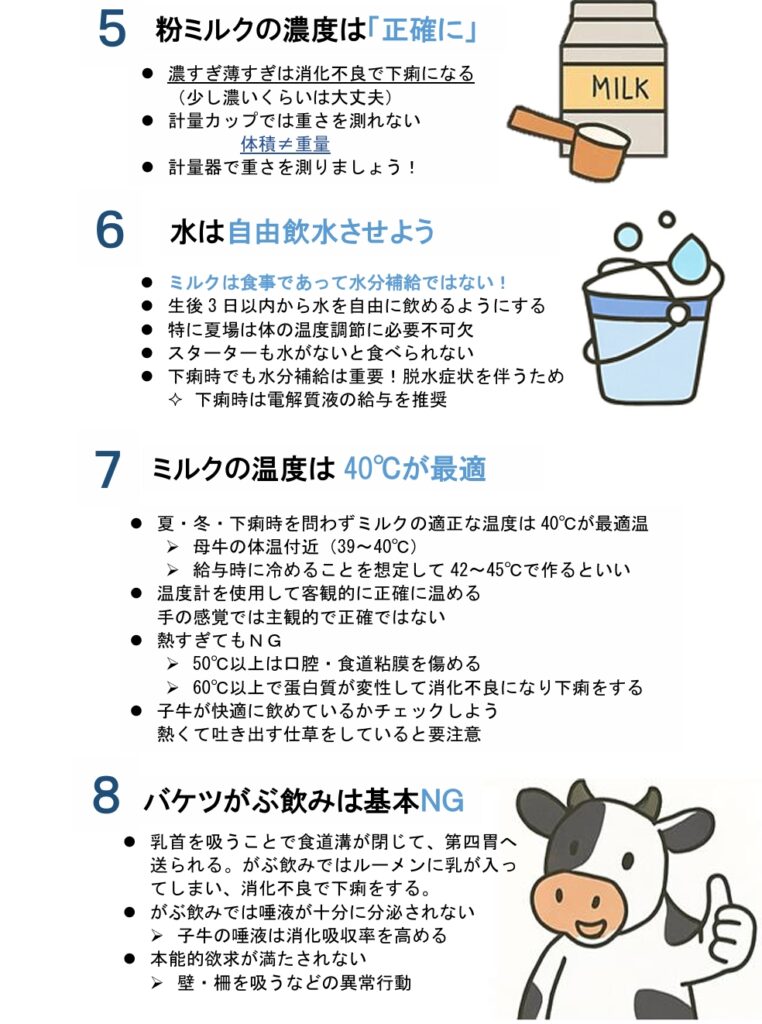

5. 粉ミルクの濃度、目分量はNG

「長年の経験で分かる」「計量なんて面倒」という理由で、目分量で作っている農場が本当に多いです。特にパートさんや新人さんが作業する時は、人によって濃度がバラバラなんてことも。

濃度が大事な理由:

- 濃すぎ・薄すぎは消化不良で下痢になる(ちょっと濃いくらいなら大丈夫という研究結果はある)

- 計量カップじゃ重さは測れない(体積と重量は違う)

- ちゃんと計量器で測りましょう

面倒だけど、正確な計量が子牛の健康を守ります。

6. 水は自由に飲ませてあげよう

「ミルクで水分補給は十分でしょ」「水飲ませたら下痢する」という謎な考えで、子牛に水を与えていない農場が結構ありました。特に個別牛舎だと、水の管理が面倒で放置されがち。

水が大事な理由:

- ミルクは食事であって、水分補給じゃない

- 生後3日から水を自由に飲めるようにする

- 夏場は体温調節に絶対必要

- スターターも水がないと食べられない

- 下痢の時こそ水分補給が重要(脱水気味になるから)

- 下痢の時は電解質液を推奨

7. ミルクの温度は40℃で決まり

「手で触って温かければOK」「忙しいから温度なんて測ってられない」という理由で、適当な温度で与えている農場が多かったです。また熱ければ熱いほど良いと極端な考えで60℃近くのミルクを与えている牧場もありました。(私が引き継いだ牧場の話なんですけどね)

40℃がベストな理由:

- 夏でも冬でも下痢の時でも、とにかく40℃

- 母牛の体温(39~40℃)に近いから

- 給与時に冷めることを考えて42~45℃で作ると良い

- 温度計使って客観的に測る(手の感覚に頼り過ぎない)

熱すぎるとこんな問題が:

- 自然に考えて、熱々のミルクを飲むように体はできてない

- 50℃以上だと口や食道を傷める

- 60℃以上でタンパク質が変性して消化不良→下痢

- チュッチュッとスムーズに吸わないから唾液が十分に出ない

- 子牛が熱くて乳首から口を放し、吐き出すような仕草をしてたら要注意

8. バケツでがぶ飲みさせるのはダメ

「楽だから」「時間短縮になるから」という理由で、バケツでがぶ飲みさせている農場がいまだに多いです。哺乳瓶の管理が面倒、人手が足りない、などの理由で仕方なく…という場面も多々。

がぶ飲みの問題点:

- 乳首を吸うことで食道溝が閉じて第四胃に行くけど、がぶ飲みだとルーメンに入って消化不良になる

- 唾液が十分に出ない:子牛の唾液は消化吸収を良くする大事な要素

- 本能的な欲求が満たされない:壁や柵を吸うような異常行動につながる

まとめ:理論と現場のギャップを埋めるには

酪農研修を通して感じたのは、多くの農場では「分かってるけどできない」状況があるということです。

人手不足、時間不足、コスト面の問題…現場にはそれぞれの事情があります。でも子牛の下痢で治療費がかかったり、発育が悪くなったりするコストを考えると、基本的な管理をしっかりする方が結果的にプラスになることが多いんです。

現場でできることから始めてみませんか?

- 作業手順を見直す

- スタッフ間で管理方法を統一する

- 簡単な道具(温度計、計量器、洗剤)を導入する

- 「なぜこの管理が必要か」をスタッフ全員で共有する

完璧を目指す必要はありません。でも、子牛の立場に立って「これで大丈夫?」と一度立ち止まって考える習慣を作ることが大切だと思います。

「当たり前」のことをできる環境を作っていきましょう!

コメント